Если ювелирное искусство – одно из древнейших порождений земного культурного ландшафта, то творчество Геннадия Ленцова, несомненно, попало в него с другой планеты. Всякая попытка исследовать художественный мир этого удивительного автора неизменно наталкивается на никчемность всего того привычного искусствоведческого инструментария, с помощью которого обычно описывается творческое наследие того или иного мастера… Того или иного…

Все дело в том, что Ленцов не просто иной. Он иной совершенно. Иной вовсе и бесповоротно. Иной настолько, что первые же слова, которыми пытаешься выразить впечатление от его работ, обламываются о невозможность уместить в них то ключевое, что имеет смысл проговаривать, когда перед тобой артефакты иного мира. Мы привыкли, что вокруг мира художников-ювелиров уже давным-давно сформировался свой дискурс – отчасти мифопоэтический, отчасти рекламно-маркетинговый, отчасти публицистический. В границах этого дискурса вполне предсказуемо всплывают на поверхность такие слова и понятия как «драгоценность», «красота», «изящество», «изысканность формы», «выразительность композиции», «оригинальность стиля» и тому подобные. На первый взгляд, вполне естественно было бы воспользоваться этой речевой палитрой и для описания творческого наследия Геннадия Ленцова. Но это лишь на первый взгляд. В действительности, ничто из привычного уху комплиментарного словаря околоискусствоведческой журналистики не в состоянии указать на ядерные смыслы, на концептуальную суть творческих опытов Ленцова.

Геннадий Ленцов – исключительно редкий в российском ювелирно-мастеровом сообществе пример профессионала, чьи художественные высказывания от работы к работе производятся как бы поперек тому, о чем обычно говорит своим произведением художник-ювелир. Категории красоты, стиля, композиционной гармонии, конечно, необходимы, но совершенно недостаточны в понимании его творческого языка. Ленцов, можно сказать, не делает произведений в обычном смысле слова. Своим искусством он размышляет. Его размышление не просто воплощается в материальном итоге творчества. Он разворачивает свое размышление во времени и пространстве посредством отношений материала и технологии, оптики и формы, пластики и движения. Смыслы этого размышления объемны и многосложны, они не просты для восприятия и понимания и требуют от зрителя особой установки сознания и особой сосредоточенности. Вряд ли возможно адекватно прочувствовать поэтику произведений Ленцова, не настраивая себя на поиск в них трансцендентных, возвышающихся над временем и сиюминутностью образов. Вряд ли возможно освоить эстетику его работ вне сверхширокого, космогонического контекста. И уж точно бесперспективно – пытаться понять значение творческого наследия этого мастера вне сопряжений с философским виденьем мира, вне отношений с теологической проблематикой творчества.

Всякий настоящий художник – демиург. Он создает нечто однажды и навсегда. Он расширяет словарь форм этого мира, сцепляя единственность индивидуального творческого жеста с бесконечностью вселенной. Как творец он каждый раз всецело, без остатка осуществляет себя в акте создания. И потому созданное одолевает время, упраздняя его обыденное течение. Это в полной мере относится к творчеству Ленцова. Многие его работы названы уводящим в область мета-категорий словом «объект». Было бы наивным упрощением видеть в этом лишь потертый и выхолощенный штамп жанровой атрибуции. Понятие «объекта» едва ли не главный ключ к расшифровке сути того, что на протяжении многих лет делает Ленцов. Определение «Объект» (даже если оно соединяется с куда более приземленными типологическими и морфологическими наименованиями – например, «брошь-объект» или «браслет-объект») указывает на главный смысл творческой задачи автора. Создание «объекта» – есть художественный акт объективации мира, предъявление его и его устройства человеческому восприятию. Это выстраивание космогонического повествования, свернутого в крошечную вещь, это мгновенное сжатие вселенной в точку на глазах у всех. В акте творения «Объект» отчуждается и дважды противопоставляется его создателем «субъекту» – в первый раз самому себе как создателю, а затем и зрителю (в большинстве своем неведомому).

По сути дела, объективация, казалось бы, и есть тот жанр, в котором творит Геннадий Ленцов. Он переводит в форму и материал то, что изначально принадлежит миру идей. Он делает «идеи» «вещами», ибо лишь через «вещность» и «вещание» на доступном человеческому сознанию языке символов идея может быть понята как смысл. Однако нельзя не почувствовать, что сами художественные высказывания Ленцова, воплощенные в выразительные материальные артефакты, все же не направлены прямиком к зрителю. Их вектор не горизонтален, не обращен в сторону соседской человеческой обыденности. Их вектор вертикален. «Подлинная творческая новизна совершается в экзистенциальном времени, во времени необъективированном, т.е. по вертикали, а не по горизонтали. Но творческие акты, совершающиеся по вертикали, проектируются на плоскости и воспринимаются как совершенные в историческом времени. Так метаистория входит в историю» – писал Николай Бердяев в своем сочинении «Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и объективация». И сегодня это как нельзя лучше объясняет особенную топологию творческого пространства Ленцова. Изначально автор простирает вектор творческого действия вверх, к небу. И именно это для него главное. А то, что мы как зрители можем усмотреть в его работах, вглядываясь в них сквозь витринные стекла музеев и вставочных экспозиций, есть отраженный от неба свет, доносящий до нас исходный смысл в той мере, в которой мы сознаем начальный, божественно ориентированный импульс художника. Вряд ли уместно будет назвать искусство Ленцова религиозным, но все же невозможно не ощутить литургичность, молитвенную устремленность многих его работ. Свет (во всем диапазоне его значений – от физических до теологических) – важнейшая категория его творчества.

Ленцов много работает с оптикой материала. Уралец по длительному своему мастеровому опыту, он, конечно же, не мог остаться в стороне от темы камня. Но, в отличие от большинства мастеров уральской ювелирной школы, камень для него – материя не столько геологическая, связанная с глубинной тяжестью ландшафта и несущая в себе локальный символизм территориальной истории, сколько оптическая, концентрирующая в себе метафизику света. Твердость камня важна Ленцову не в качестве физического параметра, но, прежде всего, в качестве символической категории, вступающей в единство с оптикой и образующая нерушимую кристаллическую архитектуру «объекта». Именно поэтому предпочтение художника отдано светопрозрачному материалу. Будет это ограненный камень или сложно обработанное стекло (как во многих его работах) – не столь важно. Камень – лишь символическая условность, в то время как собственно физика камня или стекла – средство работы со светом.

Каждый «Объект» Ленцова – своего рода «объектив», сквозь который можно рассматривать мир, сопрягая в сознании и чувстве большое и малое, микроскопическое и вселенское, непротиворечиво соединяя противоположности в образе симфонического единства божественного и художественного творения. Это всегда сложная кристалло-оптическая конструкция, требующая для своего создания не только невероятной точности глаза и руки, но и исключительного перфекционизма авторского замысла. Разнообразные «броши-объекты» и просто «объекты», выполненные Ленцовым с середины восьмидесятых годов прошлого века по настоящее время – это работы, совершенно удивительные в своей вневременности, в своей символической и эстетической фундаментальности. На беглый, поверхностный взгляд невозможно уловить хронологию создания этих работ. И это естественно: время для них – не нить авторской жизни, на которую один за другим хронологически нанизываются созданные продукты; время этих произведений – скорее сфера, в пространстве которой орбитально курсируют, то приближаясь, то удаляясь, загадочные светоносные «вещи-в-себе», а в центре – автор и его помыслы о мире.

При всей их «космичности», при всем ощущении «внеземного происхождения» «Объекты» Ленцова сочетают магическую оптику с архитектоничностью. Они словно бы специально подготовлены для успешного приземления, для надежной посадки на поверхность планеты (или стола). Эта их особенность чрезвычайно важна, ибо именно она означает мощь пространственных притязаний. Даже становясь брошами и выстраивая отношения с человеческим телом, «Объекты» все же в большей мере претендуют на самодостаточное пребывание на теле Земли, на вневременное метафизическое само-стояние. В этом Геннадий Ленцов парадоксальным образом – не столько ювелир, сколько архитектор (что, впрочем, скорее естественное столкновение масштабных, но отнюдь не смысловых, полюсов формотворчества). По смыслу малое и большое сходятся, находя себя друг в друге, ювелирное и архитектурное совпадают в задаче сакрального светоотражения. И в этом значении «Объекты» Ленцова – это маленькие концептуальные храмы, наполненные светом высшего творения, это архитектура, убеждающая нас в том, что для обители духа размер не важен.

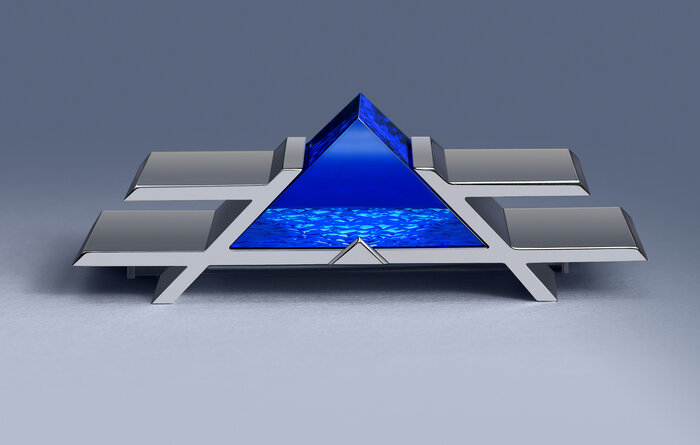

Тяга к архитектонике проявляется у Ленцова и в отдельных мотивах формообразования. К примеру, он явно неравнодушен к форме пирамиды. Но обращаясь к этой архетипической форме, он всякий раз осуществляет «вскрытие» молчаливого пирамидального монолита, он взрезает ахроматичную форму, проникая внутрь и обнаруживая под металлической «кожей» то густо синюю светопрозрачную ребристую структуру («Объект III, 1989, Собрание Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства), то гипнотический светоносный конус («Объект VI, 2008). Иногда такое «вскрытие» обретает черты постмодернистского нарратива, и тогда внутри пирамиды можно найти, например, эксцентричную метафору «разрушившегося» времени в виде сумасшедшего циферблата с перепутавшимися цифрами (объект «Состояние времени», 1990). В любом случае это становится такой художественной рефлексией времени, в ходе которой оно, время, попросту упраздняется. «Метаистория входит в историю», а мастер и его создания обретают вневременное бытие.

Там, где мастер заключает кристаллическую геометрию камня или стекла в объятия металла, главной задачей становится организация светооптического события. Ленцов мастерски управляет светом, в ряде работ вознося закрепленный в металлической конструкции камень над зеркальной светоотражающей плоскостью («Брошь-объект», 1984-85; «Брошь-объект», 1987, Собрание Оружейной палаты; «Брошь-объект», 1994, Собрание Екатеринбургского музея изобразительных искусств). Этот прием – много больше, чем просто оптический аттракцион. В вознесении, в зримом парении светоносного кристалла вскрывается еще один важнейший для ювелирного искусства в целом архетип – архетип небесного божественного града. Даже вне религиозного контекста образ Небесного Иерусалима как места божественного присутствия оказывается необычайно соблазнительным для художественной интерпретации. Разумеется, совершенно не факт, что эта теологическая ассоциация была осознана или имелась в виду автором, но сила создаваемого им образа всегда мощнее личных намерений и предположений. Всматриваясь в медитативное мерцание парящих кристаллов Ленцова, невозможно хотя бы в малой степени не ощутить чуда божественного присутствия.

Однако же, при всей эзотеричности оптических ребусов Геннадия Ленцова, при всей загадочности его художественных опытов, не хотелось бы, чтобы его творчество понимали как нечто недосягаемо запредельное, изолированное, как какой-то творческий аутизм. Да, Ленцов безусловный перфекционист – чрезвычайно сдержанный в своем формотворческом словаре, необыкновенно точный в каждом пластическом ходе, бескомпромиссно требовательный к себе и своему зрителю. Он никогда не позволял себе упрощать свой художественный язык ради сомнительной перспективы стать более понятным зрительским массам. Он никогда не отрекался от своего понимания художнической миссии ради «широкого признания» или благосклонности критики. Но в этом нет никакого «отключения» и замыкания в «башне из слоновой кости», это отнюдь не превратило его творчество в отшельничество, отнюдь не сделало его «беглецом». Скорее уж можно назвать его «пришельцем».

В творчестве Ленцова не одни лишь недосягаемые кристальные выси и непостижимые секреты творческого гения. В его работах, в его художественных поисках много живого, человеческого, обращенного не только к «играм разума», но и к непосредственной чувственности. Его пластические находки порой невозможно выразить рациональным описанием. Порой он создает вещи, впечатление от которых сосредотачивается на кончиках пальцев, не в силах перейти из тактильного возбуждения в форму вербального выражения. Ну как сформулировать ощущения, вызванные стремительной «инопланетной» пластикой загадочного металлического тела, покрытого разводами дамасской стали («Объект IX», 2015)? Как передать весомую материальность полированной обоюдоострой формы, которая, будто удвоенная зеркальным отражением золотая пуля, прорывает пространство, словно неумолимый «тянитолкай» растаскивает наше сознание по противоположным полюсам вечности (Объект XI, «Вечность», 2017).

Ленцов бывает философски ироничен, удивительным образом соединяя реальное и «невозможное» в едином медитативном образе. В таких своих работах он всякий раз рефлексирует тему границы миров, тему отношений здешнего и запредельного, подлинного и воображаемого, очевидного и сновиденческого. И тогда появляется странная одинокая дверь между черным и белым мирами, соломинка, пронизывающая голубую толщу галлюциногенного коктейля в разрезанном надвое стакане, простреленная ложечкой, словно стрелой амура, чашка кофе или воспаривший над металлическим пьедесталом, сюрреалистически расчлененный чайник (Объект «Дверь», 1988; Объект «Бессонница», 1990; Объект «Эксклюзивные ситуации. №1. Чашка кофе», 1992; Объект «Эксклюзивные ситуации. №2. Чашка чая», 1995). Все эти материализованные грезы – о том самом «человеческом, слишком человеческом», что так волновало Ницше в его ищущей обращенности к «свободным умам». Творчество Ленцова – тоже для свободных умов... Есть ли они, эти свободные умы? Готовы ли они разделить с автором его чувство неустойчивого равновесия вселенной? Бог весть… Свободные умы не всегда рядом с творцом во времени и пространстве. Иногда радость обретенного со-общения простирается через многие годы и километры. Но свободные умы всегда рядом в чувстве, в понимании и в смысле.

Есть у Ленцова одна работа, созданная словно бы специально для того, чтобы символически и иронически отрефлексировать эту тему трудности межчеловеческого общения, тему тягостного, неодолимого сопротивления коммуникативному жесту. Это фантастическая однобуквенная печатная машинка, обрекающая незримого сочинителя на вечное оттискивание на листе бумаги буквы «М», на бесконечное «ММММычание» в попытке выразить собственное чувство, в желании создать свой текст и донести его читателю (Объект «М», 1989). Мычание… Молчание… Медитация… Что там еще на «М»?.. Геннадий Ленцов доверяет своему зрителю. Он предоставляет ему свободу наполнить это «М» собственным пониманием смыслов творчества и межчеловеческого общения. Это щедрый аванс доверия свободным умам. Это вера в то, что даже сквозь пространство и время кто-то способен принять этот аванс и отозваться сочувствием и сопереживанием.

Все дело в том, что Ленцов не просто иной. Он иной совершенно. Иной вовсе и бесповоротно. Иной настолько, что первые же слова, которыми пытаешься выразить впечатление от его работ, обламываются о невозможность уместить в них то ключевое, что имеет смысл проговаривать, когда перед тобой артефакты иного мира. Мы привыкли, что вокруг мира художников-ювелиров уже давным-давно сформировался свой дискурс – отчасти мифопоэтический, отчасти рекламно-маркетинговый, отчасти публицистический. В границах этого дискурса вполне предсказуемо всплывают на поверхность такие слова и понятия как «драгоценность», «красота», «изящество», «изысканность формы», «выразительность композиции», «оригинальность стиля» и тому подобные. На первый взгляд, вполне естественно было бы воспользоваться этой речевой палитрой и для описания творческого наследия Геннадия Ленцова. Но это лишь на первый взгляд. В действительности, ничто из привычного уху комплиментарного словаря околоискусствоведческой журналистики не в состоянии указать на ядерные смыслы, на концептуальную суть творческих опытов Ленцова.

Геннадий Ленцов – исключительно редкий в российском ювелирно-мастеровом сообществе пример профессионала, чьи художественные высказывания от работы к работе производятся как бы поперек тому, о чем обычно говорит своим произведением художник-ювелир. Категории красоты, стиля, композиционной гармонии, конечно, необходимы, но совершенно недостаточны в понимании его творческого языка. Ленцов, можно сказать, не делает произведений в обычном смысле слова. Своим искусством он размышляет. Его размышление не просто воплощается в материальном итоге творчества. Он разворачивает свое размышление во времени и пространстве посредством отношений материала и технологии, оптики и формы, пластики и движения. Смыслы этого размышления объемны и многосложны, они не просты для восприятия и понимания и требуют от зрителя особой установки сознания и особой сосредоточенности. Вряд ли возможно адекватно прочувствовать поэтику произведений Ленцова, не настраивая себя на поиск в них трансцендентных, возвышающихся над временем и сиюминутностью образов. Вряд ли возможно освоить эстетику его работ вне сверхширокого, космогонического контекста. И уж точно бесперспективно – пытаться понять значение творческого наследия этого мастера вне сопряжений с философским виденьем мира, вне отношений с теологической проблематикой творчества.

Всякий настоящий художник – демиург. Он создает нечто однажды и навсегда. Он расширяет словарь форм этого мира, сцепляя единственность индивидуального творческого жеста с бесконечностью вселенной. Как творец он каждый раз всецело, без остатка осуществляет себя в акте создания. И потому созданное одолевает время, упраздняя его обыденное течение. Это в полной мере относится к творчеству Ленцова. Многие его работы названы уводящим в область мета-категорий словом «объект». Было бы наивным упрощением видеть в этом лишь потертый и выхолощенный штамп жанровой атрибуции. Понятие «объекта» едва ли не главный ключ к расшифровке сути того, что на протяжении многих лет делает Ленцов. Определение «Объект» (даже если оно соединяется с куда более приземленными типологическими и морфологическими наименованиями – например, «брошь-объект» или «браслет-объект») указывает на главный смысл творческой задачи автора. Создание «объекта» – есть художественный акт объективации мира, предъявление его и его устройства человеческому восприятию. Это выстраивание космогонического повествования, свернутого в крошечную вещь, это мгновенное сжатие вселенной в точку на глазах у всех. В акте творения «Объект» отчуждается и дважды противопоставляется его создателем «субъекту» – в первый раз самому себе как создателю, а затем и зрителю (в большинстве своем неведомому).

По сути дела, объективация, казалось бы, и есть тот жанр, в котором творит Геннадий Ленцов. Он переводит в форму и материал то, что изначально принадлежит миру идей. Он делает «идеи» «вещами», ибо лишь через «вещность» и «вещание» на доступном человеческому сознанию языке символов идея может быть понята как смысл. Однако нельзя не почувствовать, что сами художественные высказывания Ленцова, воплощенные в выразительные материальные артефакты, все же не направлены прямиком к зрителю. Их вектор не горизонтален, не обращен в сторону соседской человеческой обыденности. Их вектор вертикален. «Подлинная творческая новизна совершается в экзистенциальном времени, во времени необъективированном, т.е. по вертикали, а не по горизонтали. Но творческие акты, совершающиеся по вертикали, проектируются на плоскости и воспринимаются как совершенные в историческом времени. Так метаистория входит в историю» – писал Николай Бердяев в своем сочинении «Опыт эсхатологической метафизики. Творчество и объективация». И сегодня это как нельзя лучше объясняет особенную топологию творческого пространства Ленцова. Изначально автор простирает вектор творческого действия вверх, к небу. И именно это для него главное. А то, что мы как зрители можем усмотреть в его работах, вглядываясь в них сквозь витринные стекла музеев и вставочных экспозиций, есть отраженный от неба свет, доносящий до нас исходный смысл в той мере, в которой мы сознаем начальный, божественно ориентированный импульс художника. Вряд ли уместно будет назвать искусство Ленцова религиозным, но все же невозможно не ощутить литургичность, молитвенную устремленность многих его работ. Свет (во всем диапазоне его значений – от физических до теологических) – важнейшая категория его творчества.

Ленцов много работает с оптикой материала. Уралец по длительному своему мастеровому опыту, он, конечно же, не мог остаться в стороне от темы камня. Но, в отличие от большинства мастеров уральской ювелирной школы, камень для него – материя не столько геологическая, связанная с глубинной тяжестью ландшафта и несущая в себе локальный символизм территориальной истории, сколько оптическая, концентрирующая в себе метафизику света. Твердость камня важна Ленцову не в качестве физического параметра, но, прежде всего, в качестве символической категории, вступающей в единство с оптикой и образующая нерушимую кристаллическую архитектуру «объекта». Именно поэтому предпочтение художника отдано светопрозрачному материалу. Будет это ограненный камень или сложно обработанное стекло (как во многих его работах) – не столь важно. Камень – лишь символическая условность, в то время как собственно физика камня или стекла – средство работы со светом.

Каждый «Объект» Ленцова – своего рода «объектив», сквозь который можно рассматривать мир, сопрягая в сознании и чувстве большое и малое, микроскопическое и вселенское, непротиворечиво соединяя противоположности в образе симфонического единства божественного и художественного творения. Это всегда сложная кристалло-оптическая конструкция, требующая для своего создания не только невероятной точности глаза и руки, но и исключительного перфекционизма авторского замысла. Разнообразные «броши-объекты» и просто «объекты», выполненные Ленцовым с середины восьмидесятых годов прошлого века по настоящее время – это работы, совершенно удивительные в своей вневременности, в своей символической и эстетической фундаментальности. На беглый, поверхностный взгляд невозможно уловить хронологию создания этих работ. И это естественно: время для них – не нить авторской жизни, на которую один за другим хронологически нанизываются созданные продукты; время этих произведений – скорее сфера, в пространстве которой орбитально курсируют, то приближаясь, то удаляясь, загадочные светоносные «вещи-в-себе», а в центре – автор и его помыслы о мире.

При всей их «космичности», при всем ощущении «внеземного происхождения» «Объекты» Ленцова сочетают магическую оптику с архитектоничностью. Они словно бы специально подготовлены для успешного приземления, для надежной посадки на поверхность планеты (или стола). Эта их особенность чрезвычайно важна, ибо именно она означает мощь пространственных притязаний. Даже становясь брошами и выстраивая отношения с человеческим телом, «Объекты» все же в большей мере претендуют на самодостаточное пребывание на теле Земли, на вневременное метафизическое само-стояние. В этом Геннадий Ленцов парадоксальным образом – не столько ювелир, сколько архитектор (что, впрочем, скорее естественное столкновение масштабных, но отнюдь не смысловых, полюсов формотворчества). По смыслу малое и большое сходятся, находя себя друг в друге, ювелирное и архитектурное совпадают в задаче сакрального светоотражения. И в этом значении «Объекты» Ленцова – это маленькие концептуальные храмы, наполненные светом высшего творения, это архитектура, убеждающая нас в том, что для обители духа размер не важен.

Тяга к архитектонике проявляется у Ленцова и в отдельных мотивах формообразования. К примеру, он явно неравнодушен к форме пирамиды. Но обращаясь к этой архетипической форме, он всякий раз осуществляет «вскрытие» молчаливого пирамидального монолита, он взрезает ахроматичную форму, проникая внутрь и обнаруживая под металлической «кожей» то густо синюю светопрозрачную ребристую структуру («Объект III, 1989, Собрание Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства), то гипнотический светоносный конус («Объект VI, 2008). Иногда такое «вскрытие» обретает черты постмодернистского нарратива, и тогда внутри пирамиды можно найти, например, эксцентричную метафору «разрушившегося» времени в виде сумасшедшего циферблата с перепутавшимися цифрами (объект «Состояние времени», 1990). В любом случае это становится такой художественной рефлексией времени, в ходе которой оно, время, попросту упраздняется. «Метаистория входит в историю», а мастер и его создания обретают вневременное бытие.

Там, где мастер заключает кристаллическую геометрию камня или стекла в объятия металла, главной задачей становится организация светооптического события. Ленцов мастерски управляет светом, в ряде работ вознося закрепленный в металлической конструкции камень над зеркальной светоотражающей плоскостью («Брошь-объект», 1984-85; «Брошь-объект», 1987, Собрание Оружейной палаты; «Брошь-объект», 1994, Собрание Екатеринбургского музея изобразительных искусств). Этот прием – много больше, чем просто оптический аттракцион. В вознесении, в зримом парении светоносного кристалла вскрывается еще один важнейший для ювелирного искусства в целом архетип – архетип небесного божественного града. Даже вне религиозного контекста образ Небесного Иерусалима как места божественного присутствия оказывается необычайно соблазнительным для художественной интерпретации. Разумеется, совершенно не факт, что эта теологическая ассоциация была осознана или имелась в виду автором, но сила создаваемого им образа всегда мощнее личных намерений и предположений. Всматриваясь в медитативное мерцание парящих кристаллов Ленцова, невозможно хотя бы в малой степени не ощутить чуда божественного присутствия.

Однако же, при всей эзотеричности оптических ребусов Геннадия Ленцова, при всей загадочности его художественных опытов, не хотелось бы, чтобы его творчество понимали как нечто недосягаемо запредельное, изолированное, как какой-то творческий аутизм. Да, Ленцов безусловный перфекционист – чрезвычайно сдержанный в своем формотворческом словаре, необыкновенно точный в каждом пластическом ходе, бескомпромиссно требовательный к себе и своему зрителю. Он никогда не позволял себе упрощать свой художественный язык ради сомнительной перспективы стать более понятным зрительским массам. Он никогда не отрекался от своего понимания художнической миссии ради «широкого признания» или благосклонности критики. Но в этом нет никакого «отключения» и замыкания в «башне из слоновой кости», это отнюдь не превратило его творчество в отшельничество, отнюдь не сделало его «беглецом». Скорее уж можно назвать его «пришельцем».

В творчестве Ленцова не одни лишь недосягаемые кристальные выси и непостижимые секреты творческого гения. В его работах, в его художественных поисках много живого, человеческого, обращенного не только к «играм разума», но и к непосредственной чувственности. Его пластические находки порой невозможно выразить рациональным описанием. Порой он создает вещи, впечатление от которых сосредотачивается на кончиках пальцев, не в силах перейти из тактильного возбуждения в форму вербального выражения. Ну как сформулировать ощущения, вызванные стремительной «инопланетной» пластикой загадочного металлического тела, покрытого разводами дамасской стали («Объект IX», 2015)? Как передать весомую материальность полированной обоюдоострой формы, которая, будто удвоенная зеркальным отражением золотая пуля, прорывает пространство, словно неумолимый «тянитолкай» растаскивает наше сознание по противоположным полюсам вечности (Объект XI, «Вечность», 2017).

Ленцов бывает философски ироничен, удивительным образом соединяя реальное и «невозможное» в едином медитативном образе. В таких своих работах он всякий раз рефлексирует тему границы миров, тему отношений здешнего и запредельного, подлинного и воображаемого, очевидного и сновиденческого. И тогда появляется странная одинокая дверь между черным и белым мирами, соломинка, пронизывающая голубую толщу галлюциногенного коктейля в разрезанном надвое стакане, простреленная ложечкой, словно стрелой амура, чашка кофе или воспаривший над металлическим пьедесталом, сюрреалистически расчлененный чайник (Объект «Дверь», 1988; Объект «Бессонница», 1990; Объект «Эксклюзивные ситуации. №1. Чашка кофе», 1992; Объект «Эксклюзивные ситуации. №2. Чашка чая», 1995). Все эти материализованные грезы – о том самом «человеческом, слишком человеческом», что так волновало Ницше в его ищущей обращенности к «свободным умам». Творчество Ленцова – тоже для свободных умов... Есть ли они, эти свободные умы? Готовы ли они разделить с автором его чувство неустойчивого равновесия вселенной? Бог весть… Свободные умы не всегда рядом с творцом во времени и пространстве. Иногда радость обретенного со-общения простирается через многие годы и километры. Но свободные умы всегда рядом в чувстве, в понимании и в смысле.

Есть у Ленцова одна работа, созданная словно бы специально для того, чтобы символически и иронически отрефлексировать эту тему трудности межчеловеческого общения, тему тягостного, неодолимого сопротивления коммуникативному жесту. Это фантастическая однобуквенная печатная машинка, обрекающая незримого сочинителя на вечное оттискивание на листе бумаги буквы «М», на бесконечное «ММММычание» в попытке выразить собственное чувство, в желании создать свой текст и донести его читателю (Объект «М», 1989). Мычание… Молчание… Медитация… Что там еще на «М»?.. Геннадий Ленцов доверяет своему зрителю. Он предоставляет ему свободу наполнить это «М» собственным пониманием смыслов творчества и межчеловеческого общения. Это щедрый аванс доверия свободным умам. Это вера в то, что даже сквозь пространство и время кто-то способен принять этот аванс и отозваться сочувствием и сопереживанием.